Die Fachschaft Deutsch:

- Stefan Anschütz, OStR

- Daniela Balzer-Hoheisel, OStRin

- Michael Goll, OStR

- Diethelm Kraft, StD

- Nicole Küllmer, StRin

- Anne Muschler, StDin

- Ulf Pennekendorf, OStR

- Rebecca Ulherr, StRin

- Christine Urlaub, StRin

- Sandra Zink, StDin

Das Fach Deutsch hat am Bayernkolleg als Kern- und verpflichtendes Abiturfach einen großen Stellenwert. Im Deutschunterricht sollen die Kollegiatinnen und Kollegiaten

• ihre mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit entwickeln,

• lernen, einen Text sach-, adressaten- und intentionsgerecht zu gestalten,

• die Fähigkeit ausbilden, Texte aller Art zu erschließen und zu interpretieren,

• wichtige Epochen, Stilrichtungen, Schriftsteller und Werke der deutschen Literatur kennenlernen.

Im Vorkurs umfasst der Deutschunterricht sieben Wochenstunden, in denen es darum geht, die verschiedenen Arten von Texten kennenzulernen, ihre inhaltliche Erschließung und Deutung zu üben und eigene Texte zu verfassen. Genauso rückt die Beschäftigung mit der deutschen Sprache ins Zentrum des Unterrichts, indem z. B. Regeln zur Grammatik vermittelt werden. Der Unterricht basiert auf dem für die bayerischen Kollegs entwickelten Lehrplan.

In der K I (Jahrgangsstufe I) wird das Fach Deutsch in vier Wochenstunden unterrichtet. Hier wird die Interpretation von Texten durch die besondere Berücksichtigung gattungsspezifischer und sprachlicher Gesichtspunkte (z. B. Erzähltechnik, Dialoganalyse, formale Gestaltung von Gedichten) vertieft und der Literaturgeschichte besonders Berücksichtigung geschenkt (Aufklärung, Sturm und Drang, Gegenwartsliteratur). Die Auseinandersetzung mit Sachtexten zählt ebenso zu den zentralen Themen des Unterrichts. Grundlage ist der für bayerische Kollegs entwickelte Lehrplan.

Auch in der Oberstufe (K II und K III) ist der Deutschunterricht vierstündig. Der Unterricht folgt für den Abiturjahrgang 2023/25, dem letzten Abiturjahrgang des G8, noch dem Lehrplan für die 11. und 12. Jahrgangsstufe im achtjährigen Gymnasium. • Ab dem Schuljahr 2024/25 greift für die Schülerinnen und Schüler der K II (und im nächsten Jahr der K III) der LehrplanPlus für die Profil- und Leistungsstufe, also der Lehrplan für die 12. und 13. Jahrgangsstufe des neunjährigen Gymnasiums. Der Unterricht erfolgt auf erhöhtem Anforderungsniveau und ist vierstündig.

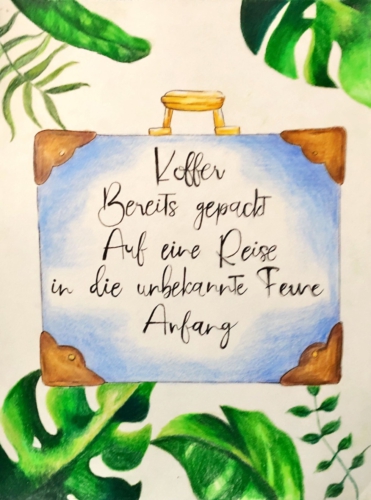

Gedicht und Illustration: Julia Knecht (Vk a, 2022)